中国电影之父是谁_人物经历个人生活

基本信息编辑

别名

郑芳泽

出生日期

1889年

去世日期

1935年7月16日

性别

男

出生地

上海

籍贯

广东汕头

中文名

郑正秋

所处时代

清末民国

学业信息

毕业院校

上海育才公学

职业信息

职业

导演、编剧

主要成就

被称为“中国电影之父

作品信息

代表作品

难夫难妻、姊妹花

其他信息

号

伯常

郑正秋编辑

中国男导演[3]、代表作《姊妹花》

郑正秋(1889-1935),导演,编剧。原名郑芳泽,号伯常,广东汕头人,卒于上海。中国电影之父,中国电影事业的开拓者,我国最早的电影编剧和导演之一。

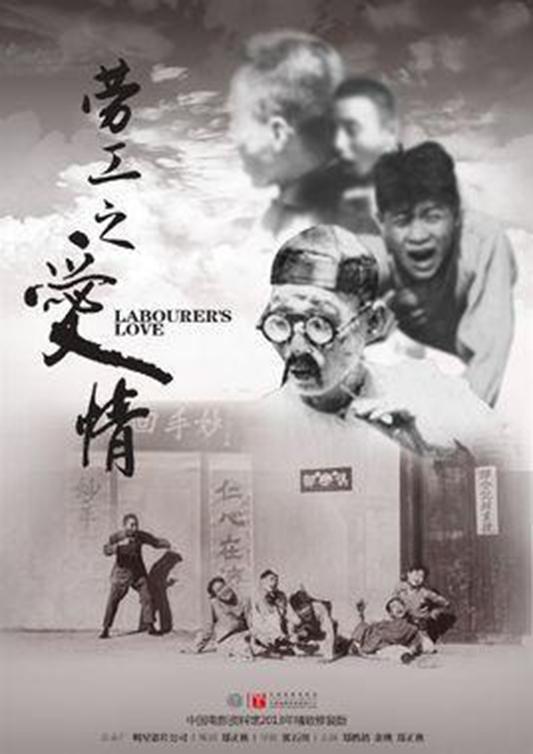

青年时期郑正秋积极从事新剧评工作,1913年涉足影坛,编剧并参与导演了中国第一部短故事片《难夫难妻》。1922年与张石川等创建明星影片公司,担任编剧、导演。主要编导作品有《劳工之爱情》、《玉梨魂》、《姊妹花》等共53部影片。1935年7月16日卒于上海。

人物关系

纠错

儿子郑小秋

合作伙伴樊迪民

目录

1人物经历早年经历演艺经历2个人生活

3社会活动4人物评价5后世纪念6参演作品

参演电影7导演作品执导电视剧执导电影

8编剧作品编剧电影

人物经历

编辑

早年经历

郑正秋作品电影剧照

1889年,原名郑芳泽,号伯常,别署药风,出生于广东潮阳(现汕头市潮南区成田镇上盐汀村),郑正秋从小出生于一个富商家庭。小正秋3岁时,为了“让孩子认得老家”,母亲张太夫人带正秋回到上盐汀村祖居。两年后,小正秋随母亲返回上海,受教于嘉定人庄乘黄。在庄老师的点拨下,小正秋不仅打下了较好的国学基础,还练就了一手好字,思想上更深受老师不满清王朝腐朽统治的影响。一年以后,10岁的小正秋带着庄老师的口授心传,进了育才书院。14岁时,带领同学面见校长使其同意学校取消体罚,但父亲郑让卿听说后却极为愤怒,不允许其继续上学。

父亲领着正秋来到郑洽记土栈,让他熟悉土栈业务,认识四方商贾。期间,去不成学校的郑正秋自己找书看。《再生缘》、《推背图》、《左氏春秋考证》、《三国演义》,《警世钟》、《西太后》、《扬州十日记》、《革命军》、《大革命家孙逸仙》乃至戏曲唱本,逮着什么看什么。

1902年肄业于上海育才公学。他父亲花钱在湖北张之洞那里买了个“候官”的位置,逼着郑正秋立即去湖北任职。郑正秋在湖北勉强耽了近两年,深感“宦海茫茫,不可以居”,决定“洁身而退”再次从商。经营土栈,两年后因亏损而把土栈交给弟弟正栋。在友人夏月珊的启发下,从事新剧运动,开始以《丽丽所戏言》、《丽丽所伶评》为题,尝试着写下自己的所思所感。后又受聘于《民言报》为剧评主笔,被时人誉为“不畏强御的剧评家”。主办《图书剧报》、《民立画报》和《民权画报》,倡导戏剧应成为改良社会、教化民众的工具。

郑正秋的第一篇文字《丽丽所戏言》送到《民立报》1910年11月26日,署名正秋的长篇评论《丽丽所戏言》开始见报。《民立报》自1911年2月起正式办起了戏剧副刊。郑正秋应于右任之邀担任戏剧副刊主编。这位主编从确定刊名《民立画报》到组稿、写稿、编辑,以至版面设计都一手包了。

演艺经历

郑正秋及其作品

1913年,与张石川和组新民公司,专事承包亚细亚影戏公司的编、导、演业务,聘请他编写《难夫难妻》电影剧本,并与张石川合作导演了此片,于是诞生了中国第一部故事短片。此后,他自组了新民、鸣民、大中华等剧社,在上海、武汉等地从事新剧活动。曾编演反对袁世凯复辟称帝的《隐痛》、赞扬孙中山先生革命活动的《孙中山伦敦蒙难记》、揭露日本军国主义者侵略行经的《新华毒》,也有迎合小市民低级趣味的《男女拆白党大交战》等。五四运动前后,创办新民图书馆,发行《药风月刊》。

1919年,他曾发行《药风月刊》、《解放画报》支持当时的学生运动。

1922年初,与张石川、周剑云等共同创办共组明星影片公司,他除任编剧、导演外,还兼任明星影戏学校校长。同年,为明星公司编写了《滑稽大王游华记》、《劳工之爱情》等4部短片。

1923年底,由他编剧,张石川导演的影片《孤儿救祖记》拍摄完成,此片为中国摄制第一部长故事片,也是郑正秋编剧的第一部“社会片”。

1924年郑正秋创作第一部妇女题材的电影剧本《玉梨魂》。

明星影片《桃花湖》剧照;郑小秋、胡蝶

他编演过《秋瑾》、《革命痛史黄花岗》和《蔡锷脱险记》等等。

二十年代他通过《上海一妇人》、《盲孤女》等影片,揭露、抨击了封建伦理制度的罪恶,1929年至1931年他又以现实题材从事创作,编写了《战地小同胞》、《桃花湖》(1930)、《红泪影》(1931)等剧本。

九一八、一二八事变后,随着民族危机的日益深重,左翼电影运动的蓬勃开展,在党的电影小组的团结与帮助下,他被选为中国电影文化协会执行委员。

1932年他运用长期积累的电影创作经验,带病为宣传抗日、推动爱国运动,编写了《自由之花》、《春水情波》(1933)等影片,部分完成了《再生花》、《女儿经》(1934)、《热血忠魂》等编写工作。

1933年,他在《明星月报》上发表了《如何走上前进之路》一文,明确地意识到帝国主义、反资本主义和反封建主义的“三反主义”创作原则。

1934年,他编导的《姊妹花》,讲述的是生长在贫富不同家庭中的一对孪生姐妹的不同命运遭遇。该片在上海新光影院上映创下连映60天的记录,创造了当时中国票房的最高记录。1935年3月该片参加了苏联的莫斯科国际电影展览会。

他还写了电影剧本《战地小同胞》、《碎琴楼》等。

1935年7月16日,去世。

个人生活

编辑

祖父

郑介臣,于鸦片战争后上海开埠之际来沪经商,开了家郑洽记土栈(鸦片批发栈)而成巨富,早年上海潮州会馆发起人之一。

父亲

郑正秋

郑让卿,广东潮阳成田上盐汀村人。郑介臣第二子,他以光绪间顺天府试进士第三十一名的资格,当过江浙盐运使,后调任三穗知府。郑让卿三十岁上久婚无子,经友人介绍,在众多候选的男孩中选中他认为将来会大有出息的一个,抱进家门为螟蛉子(义子)。时值秋高气爽,因取名正秋,又按潮阳老家的排行,为孩子取字“芳泽”。这个生于1888年12月24日的上海小男孩,从此入了广东潮阳籍,在优裕的官商家庭中生活成长。

弟弟

郑正冬,后由郑正秋为之改名正栋,寓了他希冀弟弟来日成为国家栋梁的愿望。

妻子

17岁时娶妻俞丽君。

病情

正秋从小体格嬴弱。气急、腰痛成了久治不愈的痼疾。当官却无知的父亲为减轻孩子病痛,横下心让他服鸦片止痛。从此,鸦片烟毒渐渐侵袭了小正秋全身,形成难以抗御的毒瘾。也是14岁那年,一位西医诊断小正秋患的是先天性心脏病和肾结石。经治疗,结石似已排出体外,可心衰依旧,还多了个咳嗽、多痰的毛病。

戏迷

郑正秋

读书之余,郑正秋迷上了京剧,以至哪天没去茶园看上一场戏,吃饭也不香。他偏爱毛韵珂、潘月樵和梨园世家夏月珊、夏月润兄弟的戏。并能模仿孙菊仙、汪笑侬、谭鑫培等名伶的唱腔。

社会活动

编辑

1933年10月,他参加过一次欢迎国际反帝大会代表的集会。

人物评价

编辑

郑正秋塑像

郑正秋的电影活动得益于20世纪初期中国社会和时政批评“公共空间”的存在,并在某种程度上有助于这种“公共空间”的形成。正是在中国民族电影筚路蓝缕的开拓时期,郑正秋以其丰富的电影实践和独特的电影形式,秉持着教化观念的张扬和影像秩序的建立的电影启蒙姿态,完成了社会改良思想和人道关怀视野的启蒙电影伟绩;跟“五四”新文化运动中的精英话语相比,郑正秋电影独具一种温情的平民色彩并得到广泛的观众认同。 (《当代电影》评)

早期他所描绘的妇女形象,大多逆来顺受,等待别人救助,缺乏反抗精神,结局往往是在维护男权中心的前提下妥协。这也表现了他思想的局限。《姊妹花》是郑正秋根据自己的两幕舞台剧《贵人与犯人》改编拍摄的。影片通过一对孪生姐妹大宝和小宝的不同遭遇:一个成了师长太太,作威作福;一个沦为奶妈、仆人,受压迫,受欺凌,鲜明生动地揭示了阶级不平等以及阶级压迫的不合理。影片情节曲折,以情动人,再加上由当时著名影星胡蝶同时兼饰大宝、小宝两个人物,更增强了影片的戏剧性、趣味性和观赏性。影片《姊妹花》标志着郑正秋在电影创作上有了新的突破,达到了新的高度。人们期望他有更多更好的作品问世。[3]

后世纪念

编辑

2017年3月18日,纪录片《中国电影先驱:郑正秋》在郑正秋故里广东汕头市潮南区举行首映仪式。

参演作品

编辑

参演电影

滑稽大王游沪记

饰演

劳工之爱情

饰演

张欣生

饰演

爱情与虚荣

饰演

苦儿弱女

饰演

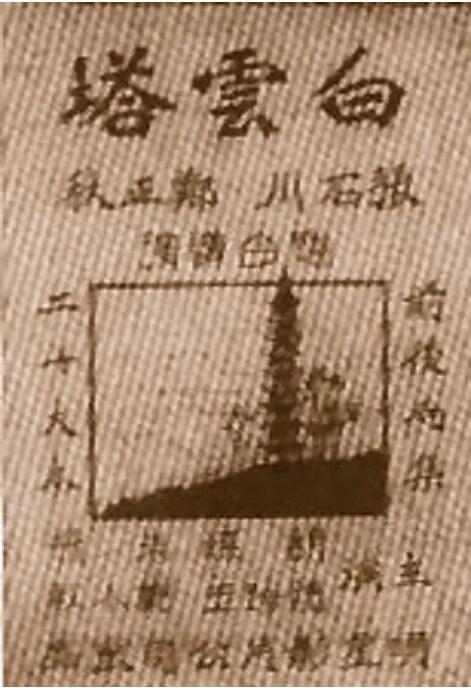

白云塔

饰演

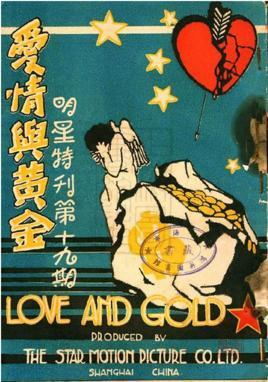

爱情与黄金

饰演

导演作品

编辑

执导电视剧

电视剧名称

首播时间

主演

血泪碑

—

—

执导电影

电影名称

上映时间

主演

梅花落

1927

—

自由之花

—

—

爱情与黄金

—

—

苦儿弱女

—

—

全部展开

编剧作品

编辑

编剧电影

电影名称

上映时间

主演

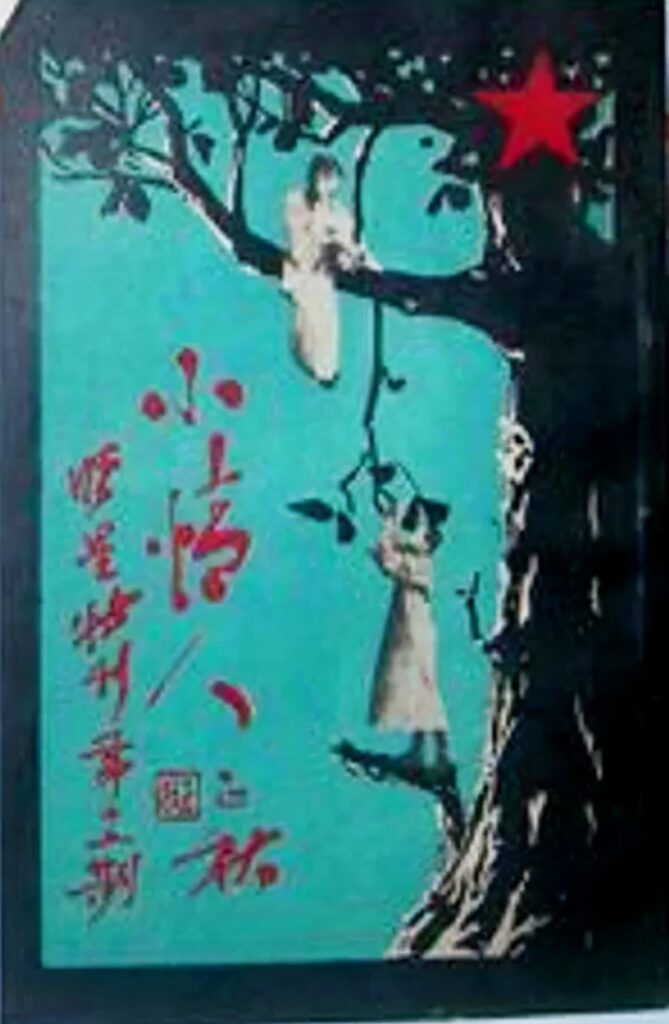

小情人

1926年

郑小秋、林爱文、倪红雁

大闹怪剧场

1922年

—

倡门贤母

—

—

杀人的小姐

—

—

全部展开