“花机关”长征抗战屡立功,日本战败前还在造它的仿品?|轻武专栏

花机关,作为一个在国内战争影视作品中出镜率不太高的武器,其远没有汤普森、斯登及波波沙等冲锋枪广为人知。这也难怪,由于当今已很难找到这种枪械,在如今大多数影视作品里,都以司登冲锋枪作为它的“替身”。

▲斯登在当今的抗战影视作品中

常作为花机关的替身

然而,出镜率不高不代表其在中国近代枪械史中的地位不高。相反,花机关曾一度是中国二三十年代少有的轻型自动武器。其不仅是长征时期红军手中的杀手锏,更是抗战初期痛击日寇的利器。

今天,军武菌就为大家聊一聊“花机关枪”的故事。

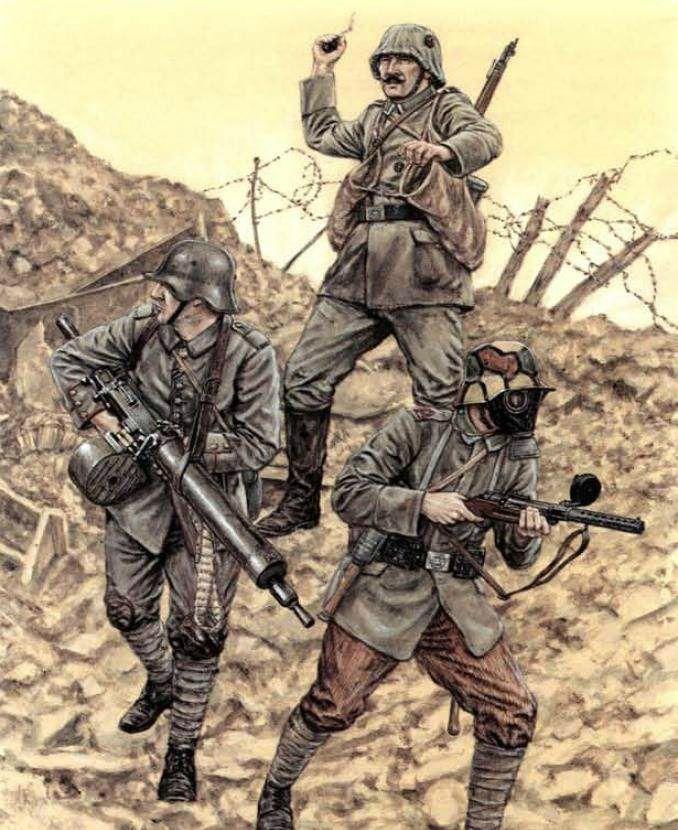

“德国人渗透到了我们机枪阵地之间,我们在近距离遭到子弹的猛烈射击。我们趴在地上,子弹贴着我们耳朵横飞,有些打到了背包上。我十指抠着泥土,紧贴着地面向远处爬行以躲避子弹。”

▲面对近距离突然出现的目标,

士兵往往会手忙脚乱

上面这段让人惊心动魄的描述,就来自于1918年欧洲前线的一名协约国军人,其口述中所说的德国人并非是普通的德军士兵,他们拥有一个令当时所有协约国士兵感到畏惧的名字——暴风突击队。

▲惨遭德军暴风突击队“团灭”的英军士兵,

从地上散落的弹盘不难看出,面对突击群战术,

手上轻便灵活的刘易斯轻机枪都来不及反应

作为打破堑壕战僵局的解决方案,英法发明了坦克,德国则发展出基于精锐步兵和便携式轻武器的突击群战术(也称渗透战术)。

事实上,突击群战术诞生的时间要比MP18冲锋枪早得多。作为德军发起大规模进攻前的先锋部队,暴风突击队使用的武器相比一般作战部队来说要更轻便一些。

▲暴风突击队早期使用的武器主要是

便于携带的机枪和手榴弹

刘易斯、绍沙等轻机枪的出现,初步赋予了进攻部队正面对抗重机枪的火力(一战早期的进攻部队甚至没有伴随自动武器),但即便在进攻中取得突破,面对堑壕中严阵以待的大量步兵,轻机枪仍然不具备在近距离清扫战场残敌的能力。

对德国而言,这样的问题则更为明显。MG08/15轻机枪的出现虽然为德军突击队带来了机动灵活的伴随火力,但该枪接近20公斤的总重量,使其基本不具有行进间射击的能力,这或许也是德国在装备了轻机枪之后,又决心开发轻型自动武器的原因之一。

▲德国MG08/15轻机枪在当时也算是

对重机枪的魔改了

从本质上讲,MG08/15只能算是一种方便转移的重机枪,而暴风突击队在关键地段实施突破时,需要的是一种可由单兵手持的便携式自动武器。换句话讲,当冲入敌人堑壕的一刹那,手上的家伙必须要能以最猛烈的火力将弹药倾泻到对方步兵的身上。

▲MP18诞生时的意义不亚于二战后期的StG44

(德国新式武器总是出现得那么“及时”)

划时代的MP18冲锋枪就在这样的背景下诞生了。作为一种比大容量手枪更有效的“堑壕清扫器”,德国陆军于1917年底正式列装该枪。由于火力凶猛,几名配有MP18冲锋枪的士兵就能对付满满一堑壕的协约国步兵。

德国最高统帅部很快意识到了MP18的价值,并立即制定了相关列装计划:要求除军官和士官外,每十名步兵也应配备一支MP18以增强进攻火力,而每个步兵连也要组建一个装备MP18的分队,配备6支冲锋枪。

▲德军于1918年3月发动的皇帝攻势是

突击群战术的一次大规模应用

有资料显示,一战期间德军大约生产了35000支MP18冲锋枪。不过,由于该枪真正投入战场时,战争已经接近尾声,因此其未能发挥出太大的作用。

然而,该枪凶猛的火力还是让战争后期的协约国士兵们记忆犹新,以至于战后规定德国军队除了不得拥有MG08重机枪外,还被要求不得拥有MP18冲锋枪。原先德军中装备的大多数MP18冲锋枪都被销毁,只有很少一部分被交给魏玛共和国的警察使用。

一战结束后,德国在MP18的基础上继续进行改进,重新采用了早期的弹匣供弹方式。而通过采用双排单进的供弹方式,有效解决了双排双进供弹不可靠的问题。

▲可靠性更高的MP28冲锋枪

除此之外,相比MP18的另一大变化,就是MP28增设了快慢机,因此其可选择单发或连发射击,也就是具有了半自动射击的功能(由于MP18只拥有全自动射击功能,当时德军不得不为其配备运输弹药的手推车,可见其弹药消耗之大)。

▲枪口周围的散热孔正是“花机关”名字的由来

虽然未能在欧洲战场大显身手,但该枪却成为抗战前中国生产和使用最广泛的冲锋枪之一。由于其枪口部位有一圈散热孔,中国民间称其为“花机关”枪。当时,包括中央军和地方军阀都从国外采购并装备过该枪。

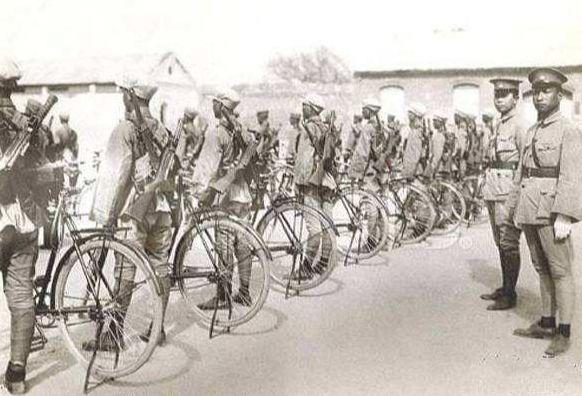

▲花机关最早出现于中国的军阀混战

“花机关”最早被中国军队用于1924年的第二次直奉战争中,当时各军阀高级将领的卫队多配有该枪,与汤普森冲锋枪齐名。

由于“花机关”的结构并不复杂,仅仅只有30多个零件,国内各兵工厂通过洋行搞到设计图纸,很快就开始了对“花机关”的仿造工作。

▲花机关是二三十年代中国最常见的冲锋枪

从1926年起,金陵与上海兵工厂开始仿造MP28冲锋枪,上海兵工厂生产的MP28采用7.65×22毫米口径(即7.65毫米巴拉贝鲁姆手枪弹),产量约5000支。大沽与汉阳兵工厂则生产7.63毫米口径的型号。

红军在建立根据地的作战中,也陆续缴获过MP18冲锋枪。在1931年9月的第三次“反围剿”作战期间,红军在兴国方石岭全歼敌52师韩德勤部,就缴获了20余支“花机关”。而为了满足部队的需求,洪湖、鄂东南、闽浙赣等兵工厂都曾少量仿造过“花机关”。

▲花机关曾是红军手中最具威力的近战武器

长征开始时,中央红军总人数不到8.7万,步枪不到30000支,轻重机枪不足700挺,但却拥有冲锋枪近300支。

离开江西时,中央红军所携带的武器就包括271支“花机关”及6.7万发冲锋枪弹药。红军在长征途中遇到的不少敌人,也装备有该枪。即便是川、黔、甘等地的地方军阀,也普遍配备有数量不一的“花机关”。

▲花机关在长征过程中屡立战功

据历史资料记载,在强渡大渡河的过程中,红军突击队的几十位勇士,除每人配有一支驳壳枪外,也装备有花机关一支。

抗战前期和中期,中国军队使用的“花机关”在战场上显示出巨大威力。近战中,有经验的中国老兵可以用一把“花机关”对付五六个日本步枪兵;尤其在夜袭战或者突袭战中,只要冲入日军部队50米内,就占据了绝对的优势。

▲红军抗日先锋军装备的花机关

早在1933年的长城抗战期间,29军就曾将“花机关”配备给大刀队,在夜袭作战中发挥了很大作用。在喜峰口的激战中,二十九军使用“花机关”在近距离猛烈扫射,让日军付出了惨重的代价,其火力甚至可压制住日军的“歪把子”轻机枪。

淞沪会战期间,花机关与驳壳枪是日军在巷战中最害怕的武器。驻守四行仓库的八百勇士,也曾用“花机关”多次打退敌人的进攻。

不过,由于当时日军在重武器方面占尽优势,“花机关”难以在战场上发挥更大的作用。再加上抗战初期中国军工生产体系遭到严重破坏,中国在战时生产的冲锋枪数量并不多。

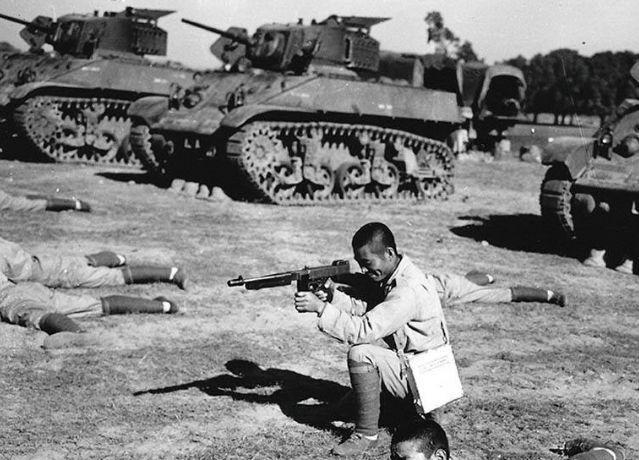

▲直到二战末期,冲锋枪也没能成为日军的标配

(面对美军自动武器的后果可想而知)

值得一提的是,二战日本的百式冲锋枪,实际就是MP18在亚洲的“仿品”。作为MP18的弟子,百式冲锋枪却未能在二战中发挥什么作用。受日本对轻武器固有观念的影响,导致其对包括轻机枪、冲锋枪等自动武器的发展始终比较迟钝。

日本不仅在一战结束几年后才开始装备本国的轻机枪,对冲锋枪这样的单兵自动武器更是没有表现出太多的兴趣。30年代中后期,日本在领教了中国毛瑟手枪和冲锋枪的威力后,才决定将冲锋枪的研制提上正轨。

▲花机关到抗战后期逐渐由美制冲锋枪取代

到抗战中后期,由于战场损失得不到补充,再加上冲锋枪的弹药消耗太大,“花机关”几乎从中国军队中销声匿迹。取而代之的则是美国的M1和M3冲锋枪。即便如此,在最困难的抗战初期阶段,花机关依然成为当时提升中国军队近战火力的神器。