谢安|落花满地不惊心,他是诗仙李白毕生追求的目标

你可曾听过“魏晋风骨”?

千百年来,无数文人墨客都在苦苦地追求着这个“魏晋风骨”,有些人学着华丽的文辞,有些人在家里种了竹子,有些人,却是毕生都在努力追求着那个几百年前的身影。

他们到底在追求什么呢?

“魏晋风骨”又是什么样的存在呢?

是大气磅礴的曹操,温柔缱绻的曹植,狂放的建安七子还是隐居的竹林七贤。

还是,那个像是传说一样的男子,那个被无数后人视为天神的男子,那个照亮了这一段黑暗的历史的男子。

在后世有一心追逐他风骨的李白,有崇尚他的苏轼辛弃疾,还有因为名字相似而倍感荣幸的王安石。

谢安,谢安石。

那个年代,山河破碎,百姓苦不堪言,历史就像是被雾蒙住了眼睛,磕磕绊绊,前面一片黑暗。

那个年代,仿佛不管怎么荒唐都是名士行为,君不君臣不臣,礼乐仿佛已经崩坏到无可救药,又仿佛到了只属于文人的盛世。

那个年代,有那么一个人,用自己的一生诠释了“风流”这个词,也是那样一个人,他的一生千百年来一直为人所争议。

当落花满地,云卷云舒,大雁几度相逢,又几度别离。他站在庭前,看着这荒唐的时代,看着那些荒唐的人们。

当泛舟之时,风起云涌,他镇定自若,照旧驾船游玩。

当白雪纷纷,围炉边他端起一杯茶,为小侄女的一句“未若柳絮因风起”频频满意的点头。

他仿佛永远是那样镇定的模样,哪怕大敌当前,却依然面不改色。

后世的那一个灯谜,明明猜的是他的名字,却仿佛描述了他的一生。

落花满地不惊心——谢安

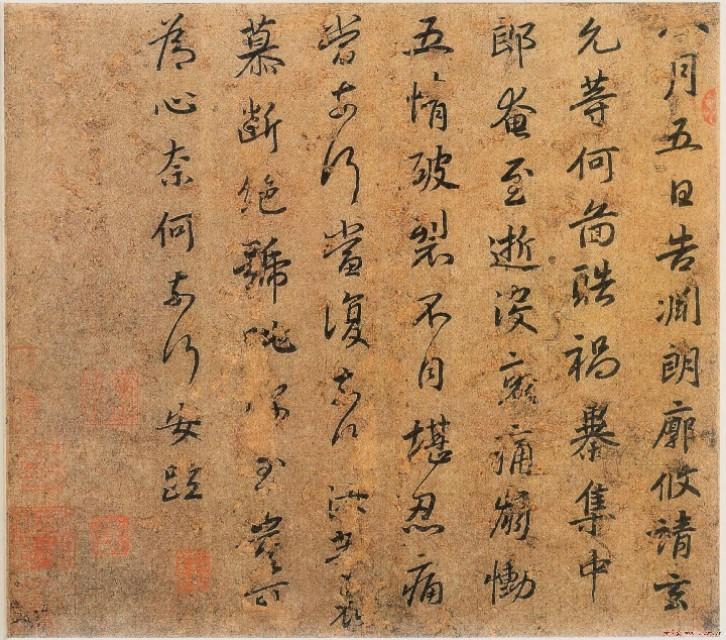

谢安像

独啸长风还,高情出人间

小隐慕安石,远游学子平。——李白

此处的安石,指的就是谢安。

而子平,指的是屈原。

谢安,字安石。出身著名的谢氏,就是那个“旧时王谢堂前燕”的谢氏。

我第一次知道谢安的名字,是《兰亭序》里所写的客人名字。

谢安与王羲之是好友,在他们彼此的作品里也多次出现。

曾有这样一个故事,有一次谢安和孙绰,王羲之出去泛舟。突然风浪大起。其他人都格外慌乱,只有谢安镇定自若。他说:“如果我们都这么慌乱的话,就真的回不去了”

大家听到这话,都镇定了下来。

故事的结局是,他们安然回去了——当然,王羲之还会是那个著名的书法家,谢安还要指挥淝水之战。

这个故事到了后世也有很多不同的解说。有些人说,这是谢安的名士气度,也有人说,他只是装腔作势罢了,当然也有人说,如果大家都很慌乱的话,这条船就更容易翻了。

谢安到底是如何想的已经不为人知,可是,我觉得,一个人得有怎么样的胸怀气魄,才能在生死之间,危难之中,保持镇定。这份气度,是绝大部分人都学不来的。

这件事,也成了后来淝水之战的映照。

也证明了,谢安的临危不乱并非沽名钓誉。

谢安舟楫风还起,梁苑池台雪欲飞。——杜甫

谢安的书法

安石不肯出,将如苍生何

安石在东山,无心济天下。一起振横流,功成复潇洒。——李白

你可知道“东山再起”这个成语,可又知道它的出处?

谢安曾是个隐士。当然他与陶渊明一样,也曾做过几天的官。有人说是因为做官无趣,有人说是因为被同僚排挤,更有人说他是为了沽名钓誉,总之,谢安辞官隐居了。而他的隐居地,就是东山。

许是隐居的日子过的很快,一眨眼,谢安就四十岁了。在古代,四十岁已经是很大的年纪了。而这样一把年纪的谢安终于决定出山了。

有人说他是看不得天下大乱,也有人说他出山只是因为他弟弟谢万顶不住了,一场兵败,损失了上万士卒。而政敌桓温借机把谢万贬为庶民,这意味着,谢家在朝中无人了。

于是,谢安第二次仕官,于是,这世间有了“东山再起”这个成语。

不知道在后来二十多年的为官的日子里,谢安可还记得兰亭雅集,可还记得自己的东山妓,可还记得隐居的日子。

他也许难以想象,自己的那段日子,也成了后世文人们学习的榜样。

而他在隐居的时候,民间也有这样一句话

“安石不肯出,将如苍生何”

“谢安不肯出山,天下苍生要怎么办呢”

谢东山,东山再起。

一次起复,他惊艳了整个世界。

谢公不徒然,起来为苍生。秘书何寂寂,无乃羁豪英。——李白

凭谁问,小草如何远志

小草有远志,相依在平生——黄庭坚

这个标题,是辛弃疾的词。

我想,没有比这句词更适合作为小标题的了。

如此狂放,如此风流,才是谢安。

“凭谁问,小草如何远志?”

在古时候 对于一般的隐士而言,出山就像是“变节”一样。

不然嵇康怎么会嘲笑山涛,怎么会一笑就是几千年。

我们不知道谢安的出山到底是因为无可奈何,还是为了天下苍生。

对于谢安而言,出山只意味着,证明自己。

尽管,我们不知道他是否真的在乎这人间虚名。

这里面还有个“远志”与“小草”的故事。远志,是一味中药的名字,而它还有个别称,叫小草。

谢安在桓温手下的时候,有一天聚会的时候,有个人提到了“小草”和“远志”。他说,“远志在山里的时候,就是远志,出了山,就是小草。”

谢安只是笑笑而已,而谢家的这位政敌,这位后来被谢安斗倒的桓温,也只是笑了笑,并不愿意让谢安丢掉面子。

或许,这才是魏晋时期文人们的君子之交,哪怕官场上你死我活,也不愿让真有才华的人蒙受羞辱。

桓温雕像

那么,我们先来讲讲这位桓温吧。

他是是晋明帝的驸马,战功累累,声名显赫。他独揽朝政十余年,废立过皇帝,也清除过异己。他曾经有意篡位,却因为北伐失败,和王家谢家的牵制而没有如愿。

“树犹如此”就是他的感叹。

有段时间,桓温把皇帝司马昱欺负的不行。文武百官也不敢多说什么。有天,谢安看见桓温,远远地整理好衣冠,恭恭敬敬行了个大礼。桓温问他为什么,他说,皇上已经给您行过礼了,我这个做臣子的,怎么能不拜您呢。

桓温半晌无言,谢安用自己的方式讽刺了他。

而到了后来,也是谢安和王坦之阻止了桓温的篡位。

桓温遇见谢安,究竟是幸又或是不幸。

他们之间应该有知己的惺惺相惜,作为政敌,都没能你死我活呢。

而摇摇欲坠的司马家王朝,也因为有了谢安,得以苟延残喘。

蜀主思孔明,晋家望安石。——李白

关中良相唯王猛,天下苍生望谢安

三川北虏乱如麻,四海南奔似永嘉。但用东山谢安石,为君谈笑静胡沙。——李白

有些人,是命定的敌人,有些人,却因为命运而没有机会成为敌人。

王猛和谢安,大约就是如此吧。明明生在同一个年代,明明身在不同的阵营,辅佐着不同的主公。却阴差阳错,从未交手。

也是那一场战争,没有王猛的苻坚,在历史上留下了这个著名的败笔。

“投鞭断流”“草木皆兵”“风声鹤唳”等脍炙人口的成语,也都是出自这场战役。

人多的失败的那一边,是苻坚。

人少的胜利的那一边,是谢安。

以少胜多,谢安赢了苻坚。

而打败苻坚的谢安,就好像什么都没做一样,平常只是喝茶,下棋。就这么不声不响的赢了苻坚。

有人说,这场战争谁来指挥都能赢,你看呀,苻坚出征之前,那么多人都阻止他,甚至王猛也留下了遗言,让他不要攻打晋国。打败了苻坚的谢安只是运气好而已,他在那里什么都不做,只是沽名钓誉。

也有人说,谢安心中早有想法,镇定也是战术的一种,你看那诸葛亮的空城计,不也拼的是镇定吗。

《世说新语》里面还有这样一个故事。当淝水之战的捷报传来的时候,谢安正在和客人下棋。他得知了大败敌军的消息,却完全没有喜形于色,就好像什么都没发生一样和客人继续下棋。直到客人告辞,谢安才在屋里高兴地手舞足蹈,把木屐的齿都弄断了。

你看,谢安也知道,自己的镇定是保护色,他也是十分关心这场战争的。

他的镇定能让所有人镇定下来,将士认为谢安心中有数才会如此镇定,自然士气高涨。

朝中的人们看见他的镇定,认为此战必胜,才会安安稳稳做自己的事情,不至于朝中混乱连累前线。

而百姓们也是因为相信谢安,都做着自己的事情,没有因为逃窜而让后方不稳。

谢安,真的是一位奇才呢。

想见西对对垒时,目中先已料安危。淮淝百万兵虽众,未抵东山一局棋。

乌衣巷口夕阳斜

你可知道“乌衣巷”?

乌衣巷,是晋代王家和谢家的居住地。有那么多魏晋名士在那里长大。有谢安,谢玄,谢灵运,有王羲之,王献之。

有诗云:“当年王谢家,青紫满乌衣”

在乌衣巷生活的谢安,和家人在一起的谢安,又是什么样的呢。

生活中的谢安,随和而有趣,他和小辈们向来是用平等的姿态交流,王羲之的小儿子王献之也是他的忘年交,七岁就与他们同席流觞曲水了。同时,谢安也是“言传身教”这个成语的来源。

相传,有一天谢安的夫人埋怨他从来不教导孩子,他说,“我用自己的行为来教育孩子”

一生戎马的谢玄,小时候也喜欢带着手绢香囊。而谢安只是和他打了个赌,赢了他的香囊。然后把香囊丢进火里,然后该做什么继续做什么。谢玄惊觉自己不该如此纨绔,之后他改掉了这个习惯,最终成为一代名将。

谢玄大战前秦

谢道韫的才华也是被谢安发现的。

谢道韫,是著名的才女,也是谢安的侄女。《红楼梦》里面,作者用“堪怜咏絮才”来形容黛玉,这就是把黛玉比作了谢道韫。

她父亲早亡,而谢安一直隐居未曾出仕,说她是由谢安教导长大的也不为过。

有一天,谢家人在火炉边闲聊,谢安突然问小辈们“白雪纷纷何所似?”,谢朗答道:“撒盐空中差可拟。”谢安微笑着点了点头。而谢道韫则是回答“未若柳絮因风起。”谢安高兴地抚掌大笑。

而这位“撒盐空中”的谢朗,虽然看起来不及谢道韫,但他也是著名的才子,书里称他“博涉有逸才”

谢安也是个对家人分外宽容的人,他不拘礼法,又亲近小辈。他的妻子经常戏弄他,他觉得这是真性情,多加赞赏。

谢道韫出嫁以后,回家吐槽丈夫王凝之无才,谢安也觉得谢道韫是真性情,而不是觉得女子吐槽自己的丈夫成何体统。

此时的谢安,是开明的家长,透过书里的文字,我们仿佛都能听见他和蔼的笑,看见谢家其乐融融。难怪谢氏后来又出了那么多那么多的名将,名相,才子才女。

这样的家庭氛围,小孩子们又怎能不成才呢。

谢安如果生在现代,也一定是一位出色的教育家吧。

才女谢道韫

清谈是否误国

谢公才业自超群,误长清谈助世纷。——王安石

“清谈误国”也是个非常熟悉的说法了。

这千百年来,多少人说谢安清谈俱是装腔作势。

但是,谢安可曾误国??

谢安何曾误国!!

他是影响过朝政?还是贻误了战机?

淝水之战如何!桓温如何!这天下又如何!

政治家是一定要有城府的,谢安因为他的城府千百年来备受争议。

每朝每代,他都有为数众多的狂热支持者,譬如我们熟知的诗仙李白,譬如现代许许多多的教授学子们,清北的学报几乎年年都有谢安的文章。

当然,质疑他的声音也从未消停过,这之中有古代的名家,也有现代的教授。有无数歌颂他的诗篇,也有无数斥责他无能的文章。

镇定只是他的保护色,要知道,有时成事与败事,不过是看人心。若是相信能成功的人多了,也许自然就成功了。

而谢安,他的镇定正是无数人的定心石。

在那样这样动荡的时代,这样镇定的谢安,注定了是一个矛盾的存在。

注定了,要被人们争议。

那些活在盛世的人们,又怎么能知道兵荒马乱这个词所描述的景象,有怎能感同身受的了解那个黑暗的时代的绝望。

又怎能,居高临下的指责他们所不能理解的谢安。

我们后世的人因为他是否是真的名士,一吵就是一千年。如果谢安有知,大约只会看一眼我们,然后继续下他的棋,喝他的茶吧。

谢安一动,俱是名士风流。

谢公自有东山妓,金屏笑坐如花人。——李白

东晋大约是中国历史上最黑暗的时代了。

黑暗的天空总会有繁星闪烁。

黑暗的时代会早就无数英雄才子。

哪怕是在那样都年代,有那么多英雄人物,才子佳人,那么多故事让人津津乐道,谢安也是最出众的一个。

李白终生都在追寻着谢安的脚步,后世无数文豪以他为榜样。

谢安的一生,竟然成了文人们的样板。多少人踏着他走过的路,成了举世无双的文豪。

他不仅照亮了东晋的黑暗时代,他还照亮了整个文坛。

如此的谢安,就像是一颗珍贵的明珠。他在这荒芜的岁月里,波澜不惊,自顾自的绽放着无与伦比的光芒。

千顷水流通故墅,至今留得谢公名。——温庭筠

参考文献:

《晋书·谢安传》《资治通鉴》《世说新语》《风流名相说谢安》刘雅茹