此人何以被誉为三国第一谋士?他牛就牛在这三个方面

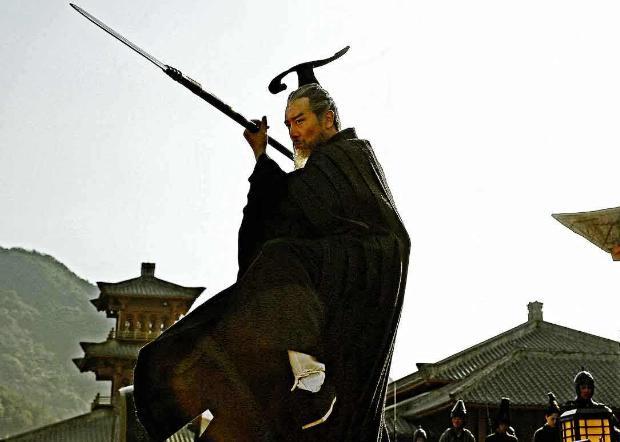

众所周知,三国时曹操之所以能平定北方,其中一个重要原因在于他手下有为数众多的谋士,前期以戏志才、荀彧、荀攸、郭嘉、许攸等人代表,后期则主要包括贾诩、程昱、刘晔、司马懿、蒋济等人。在他们当中,最受曹操器重者非郭嘉莫属。

郭嘉有多牛?虽然投奔曹操时,曹操身边已经是人才济济、谋臣如云,但这位从袁绍阵营“叛变”过来的新面孔,很快就成为曹操最信任也最得力的助手;虽然郭嘉跟随曹操的时间仅有十一年,但他却是与曹操相处最融洽、感情最深厚的一位下级。

尤其是在《三国演义》中,曹操罕见地先后为郭嘉一人痛哭三次,更是把曹操对他的器重渲染到了无以复加的地步。经过历代评书、小说的演绎,郭嘉更是被推上“三国第一谋士”的宝座(到底谁是“三国第一谋士”,也有种种争议,但郭嘉的支持者规模庞大)。

那么,问题来了:郭嘉到底牛在哪里呢?

这个问题见仁见智,每个人都有自己的看法,千百年来尚无定论。小编不揣冒昧,也在这里谈谈自己的看法。

作为一个谋士,郭嘉确确实实体现了“多谋善断”的特点,曹操之所以把他抬高到几乎凌驾于其他所有谋士之上的地位,关键在于三个原因:

首先,郭嘉最懂人性。

无论在军事和政治领域,要想玩得转,最重要的因素绝非个人的武力值,君不见勇冠天下的吕布最后在白门楼身首异处;也不是家族背景,论背景,处处标榜“四世三公”的袁绍、袁术两兄弟可以完爆曹操,最后却都一败涂地;也不是名望,论名望,孔融作为孔老夫子的后代,天下无人不知,结果还是被曹操毫不留情地杀掉;也不是什么道德修养,荀彧、崔琰都是曹操手下以品行端正、清誉素著的好人,最终却都死在他们一生追随的曹老板手里……说白了,正确答案只有一个,那不是智商和情商都要高。

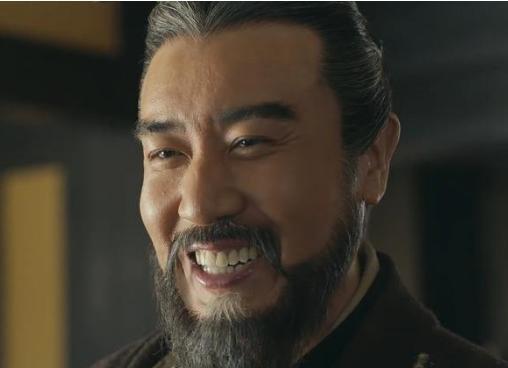

如果一个人既有出众的智商和情商,又有足够的野心,那么这个人一定有可能成为出类拔萃的王者。曹操正是这样的人。

而郭嘉呢,他的智商和情商均属上乘,却没有什么野心,于是他的定位就变成辅佐王者的顶尖谋士。

那么,怎么才能评判一个人是不是具备很高的智商和情商呢?其实完全可以用一个更简洁的说法,那就是看他是不是懂人性。

从哪里能看出郭嘉懂人性呢?投奔曹操之前,郭嘉在袁绍手下干过一段时间,但他很快就看出袁绍这个人身上有很多问题,绝不是自己渴望的那种明主。这还只是他懂人性的初步表现。

官渡大战打响之前,曹操犹豫不决,郭嘉抛出一篇精彩绝伦的“十胜十败论”,表面上看是对这次战争的分析,实质上却是对袁绍与曹操二人性格、气质、禀赋方位的深入剖析,这一切都是建立在郭嘉对人性极为透彻的理解之上的。

可以说,无论是对袁绍、曹操还是吕布、孙策、刘表、袁尚、袁谭等人,郭嘉都把他们完全看透了,每一个人面对各种问题时会如何去考虑、采取什么样的行动,郭嘉都能敏锐而深刻地预见到。也正是因为郭嘉懂人生,所以他在每一次军事行动中,都能抓住最主要的矛盾,作出最正确的决策。这已经在史书中有明确的记载,并在演义作了出神入化的诠释。

其次,郭嘉之所以被曹操格外看重,还因为他有明显的缺点。什么缺点呢?不拘小节。

《三国志》中曾提到,郭嘉曾经被曹操另一个非常重要的手下陈群多次公然提出批评,批评他什么呢?行为不检点。至于具体哪方面不检点,史书上没有明确记载,很有可能只是私生活方面不符合当时的主流价值观。

很多人为此觉得遗憾:郭嘉这么聪明绝顶的人,如果没有这些小毛病小瑕疵,前途必然不可限量啊!

殊不知,这正是郭嘉的高明之处!所谓的行为不检点,不是他自己克服不了,而是他刻意这样表现出来给别人看,这正是一种生存智慧!

因为郭嘉深深懂得一个道理:在自己的老板面前,千万不要太完美,一定留点小辫子给老板抓,这样老板对你才会放心。否则,以郭嘉这么牛逼的人,就算他自己没病死,也会因为表现太突出、风头太劲而被老板做掉。相貌堂堂、人品正得没话说的崔琰就是因为不懂得这样的臣子之道,被曹操给逼死的。

郭嘉和三国时代另一个谋士中的绝顶高手贾诩都深谙此道,只不过他们表现出来的形式不同而已。与郭嘉故意不拘小节的做法不同,贾诩为避免曹操猜忌所采取的策略是投奔曹操之后不图表现、不求立功,以免功高震主。

如果有人觉得这个说法站不住,看看曹操的反应就知道了。无论陈群怎么投诉、弹劾郭嘉,曹操虽然表扬陈群的尽责,却根本不处罚也不批评郭嘉,私下里甚至还说这根本不算什么事。曹操对归降自己后长年出工不出力的贾诩也是一样——只要你不乱说乱动,工资照发、荣誉照给。

最后,曹操之所以把郭嘉捧得特别高,还有一个很特别的原因,那就是郭嘉死得早。

这个逻辑有点绕,但只要结合前文仔细想想你就明白了,因为郭嘉所得早,所以在曹操看来,他即便再优秀再牛逼,也不可能对自己的地位形成威胁。也正是因为这样,当赤壁之战遭受惨败之后,郭嘉要第三次为郭嘉而痛哭:如果郭奉孝还活着,怎么会让我蒙受如此惨痛的失败呢!

曹操想得很明白:用一个死人来羞辱身边众多谋士,不仅可以把自己打败仗的责任推卸得干干净净,而且可以把羞辱谋士的效果发挥到极致。

可是在千百年来喜欢琢磨三国历史的众多史家和读者看来,曹操一句“如果郭奉孝还活着……”这样的评价,就被顺理成章的解读为曹操心目中郭嘉最牛了。