朱彦夫14岁参军17岁入朝作战,失去四肢和左眼,后来怎样了?

抗美援朝战争是中国的立国之战,在这样一场深刻影响中国后世命运的伟大战争中涌现出了许多可歌可泣的英雄人物。他们用血肉之躯为新中国构筑了一道坚固的钢铁长城,保家卫国,使敌人狼狈而逃。

长津湖战役则是抗美援朝中非常悲壮的一场战役,在极度严寒的条件下,志愿军战士们硬是凭借着两条腿加单薄的衣裳和拥有坦克、汽车以及配发了羊毛内衣、毛衣毛裤和鸭绒睡袋等保暖到头发丝的美军作战,用钢铁般的意志打赢了这一场几乎不可能胜利的战役。

此战之后,连美军的史密斯少将都不由得感叹道:“长津湖之战,是在同钢铁部队和钢铁之人作战”。

一名十七岁的志愿军战士也参加了这场伟大的战役,他在长津湖失去了四肢,却身残志坚,最终走出了一条感动所有人的励志之路,还被誉为中国的保尔柯察金。

“共产党人是特殊材料制成的,从他的身上我们看到了一个共产党人的高风亮节和一名解放军战士的无私奉献”,迟浩田将军给予了他极高的评价,还说他是活着的“钢铁战士”。

这个老兵是谁?他在长津湖经历了怎样的艰苦岁月?又是如何活出不平凡人生的?

一、长津湖250高地最后的一名战士

这个十七岁就入朝作战的志愿军战士名叫朱彦夫,然而那时候的朱彦夫却并不是一名新兵。1933年出生于沂蒙山腹地的朱彦夫在十四岁的时候就毅然参军,并在1949年新中国成立的那一年光荣入党。

在家乡人民的眼中,朱彦夫是一个传奇,他经历了淮海战役、渡江战役和抗美援朝战役,在长津湖战场上身负重伤,昏迷了整整93天,做了47次手术。虽然朱彦夫最终从鬼门关被抢救回来,但他也永远是失去了四肢和左眼,仅存的右眼也只有0.3的视力。

朱彦夫雕像

1950年,朝鲜半岛烽烟再起,朱彦夫作为中国人民志愿军再一次的收拾行囊扛起钢枪,雄赳赳气昂昂地开赴朝鲜战场。对于战争,朱彦夫早就不再陌生。虽然只有十七岁的年纪,但他已经是一名身经百战的老兵了,还打过孟良崮,和国军最精锐的部队交过火。

不过,在朝鲜战场上,朱彦夫还是遇到了前所未有的困难,朝鲜的冬天也太过寒冷。甚至有资料记载,1950年的朝鲜冬天是此前五十年来最冷的一次。

朱彦夫跟随部队开进了长津湖地区,同美军争夺250高地。

“部队开进250高地后,仗就打得特别艰难,美军凭借着优势空中力量用轰炸机不停的对阵地进行轰炸,美军的大炮也几乎是从不停歇,每天都要几十次的对山头阵地进行地毯式的轰炸”朱彦夫回忆起当年战斗场景的时候,还十分感慨美军的火力之凶猛。

朱彦夫所在的连队要面对整整两个营装备精良的美军,双方不仅兵力悬殊,志愿军战士们更要冒着零下三十多度的严寒作战。比起志愿军单薄的御寒装备,美国大兵们随身携带的被服装具简直就像是去度假的。

第九兵团每个班十多名战士只有一两床棉被,一到晚上,十多人只能挤在一起,互相抱团取暖抵御严寒。天气寒冷到该兵团入朝的第一天就冻伤了八百多人。

反观美军那边,除了每名士兵都配发御寒能力非常突出的羊毛内衣和带帽的防寒服外,他们的战靴还特意配有多层毛毡垫以适应高寒的天气。除此之外,美军的外衣都是用特殊的防寒防雨材料来做面料的,人人都有舒适暖和的睡袋。

装备精良的美军士兵

然而,就是在这样的简陋条件下,朱彦夫和战友们一起坚守阵地,英勇的同敌军作战。在反反复复的阵地争夺战中,朱彦夫所在的全连战士除他之外都牺牲了,打到最后,整个250高地上只剩下了他一个人。

“我的手上、腿上已经是多处受伤了,血液、汗液和灰尘都凝在一起遮住了整个脸,如果当时有镜子照照,我肯定会发现自己就跟恶鬼差不多了”

随着美军再一次的围拢上来,朱彦夫只是淡定的将三挺机枪都压满了子弹,将四支步枪装好子弹后放在阵地前沿,又将牺牲的战友们掩埋,并赶紧修补了几处工事。做好这一切的朱彦夫还来不及歇息,美军又开始了大炮的轰击。

炮声一停,美军就涌了上来,朱彦夫不停的换着位置向美军扫射,即使阵地上只剩下他一个人,他也死守着阵地绝不后退,敌人的子弹也潮水般的打在了他周围。

就在朱彦夫再一次的给机枪上子弹的时候,突然,三颗手榴弹被丢进了战壕里,见势不妙的他连忙抓着手榴弹就向外扔去,可一声“轰隆”巨响后,他就失去了知觉。

不知过了多久,朱彦夫被钻心的疼痛唤醒,此时的他已经被厚厚的雪花所覆盖,他想大声的叫喊,可已经发不出声音,想伸开手,却发现手指都被冻僵的难以伸展。

他一次次的用冰冷的拳头去揉搓自己的脸,想把粘在脸上的冰冷的东西去掉,但冻僵的手已经不听使唤,迷迷糊糊中,他将这个东西吞到了嘴里,后来才知道,这是他被手榴弹炸掉飞出来的左眼球。

已经清醒的朱彦夫充满了求生欲,他挣扎着向前爬去,靠着仅存的体力和顽强的意志向前艰难的前行。他的腿脚也没了知觉,手臂渐渐地麻木,全身的能量几乎快要耗尽,但是在他的心中始终还有着坚定的信念。

“当时我的信念就是一定要活下去,要告诉首长我们连完成了这次的阻击任务,还要告诉首长我牺牲的战友的名字”

幸运的是,两名志愿军侦察兵发现了他,将他送往了战地救护所紧急救治。但是,由于他的伤势太重,只能被送回国内进行医治。

令人痛心的是,朱彦夫的双手和双脚都被冻伤后发黑坏死,难以保存。在长春军医大学的附属医院,朱彦夫昏迷了整整93天,医生给他做了47次手术,他身上坏死的肉体也一次次的被割掉,甚至连医生都对他的存活失去了信心。最终,朱彦夫还是战胜了死神,从鬼门关被拉了回来。

然而,面对残缺的身体,朱彦夫又将如何面对这残酷的人生呢?

二、放弃疗养,回到家乡开启新人生

从医院醒来的朱彦夫看见自己的模样,顿时就像掉进了 深渊,他仰天长叹:“我才十七岁啊,只有十七岁,没了手脚,我还能做什么?这样的活着还有什么意思?”

万念俱灰的朱彦夫对生活失去了信心,他感到自己的人生没有了希望。在那段最绝望的日子里,朱彦夫不吃不喝闹着绝食,他想要饿死自己,但是护理人员仍然按时硬往他嘴里喂食。他也想过要跳楼,可他却连窗台都爬不上去。

绝望之下的朱彦夫甚至发现自己连自杀都难以做到,他也偷偷地藏过几片安眠药,吃下去后却依然活蹦乱跳。

后来, 还是部队医院的马政委点醒了他,让他彻底打消了轻生的念头。

“你的命是我们的医生用了几个月的时间一点一点从死神那里抢回来的,你有什么资格不珍惜?”

“更何况,在国家不需要,事业不需要的时候,也不能做这样无谓的牺牲,想要轻生就是背叛祖国,背叛党和人民,你还是一个党员呢?”

这些振聋发聩的话最终使得朱彦夫彻底清醒,他也决心要以一个共产党员的身份活出不一样的人生,践行一个共产党人的使命和担当。

国家对于朱彦夫这样的伤残军人也有切实的 保障,他曾在部队医院疗养了四年,但是他始终认为自己是一名军人,不甘心成为一个躺在床上饭来张口、衣来伸手的废人。1956年,朱彦夫毅然放弃了条件优越的医院疗养康复,回到了沂源县张家泉村的老家。

“我觉得这样修养的人生对我来说是一种折磨,也是一种很大的威胁,不能使我很好的抒发心情,我想回到家乡试一试,自己究竟还能不能干一点事,哪怕是很微小的事情”对于放弃优越的疗养条件,朱彦夫这样解释道。

晚年朱彦夫

然而,朱彦夫面对的现实依然是残酷的,当母亲看到四肢全无的儿子后,悲痛欲绝,更是哭着让他回到疗养院去。朱彦夫十分理解母亲,母亲也是为儿子好,希望儿子能够得到最好的疗养和保障。

但是朱彦夫已经打定了决心,他决定先锻炼自己的生活自理能力。回到家后的朱彦夫开始锻炼对普通人来说最简单的吃饭、穿衣、洗漱和大小便。每一个动作都异常艰难,每一次的突破又都令人万分喜悦。

朱彦夫不服输、也不怕苦,他凭着战场上的那股狠劲儿,倔强而顽强的训练,最终依靠假肢重新站了起来,也基本上实现了生活的自理,再一次的创造了奇迹。更令人欣慰的是,朱彦夫在此期间还遇到了自己一生的爱人陈希永。

三、带领村民致富

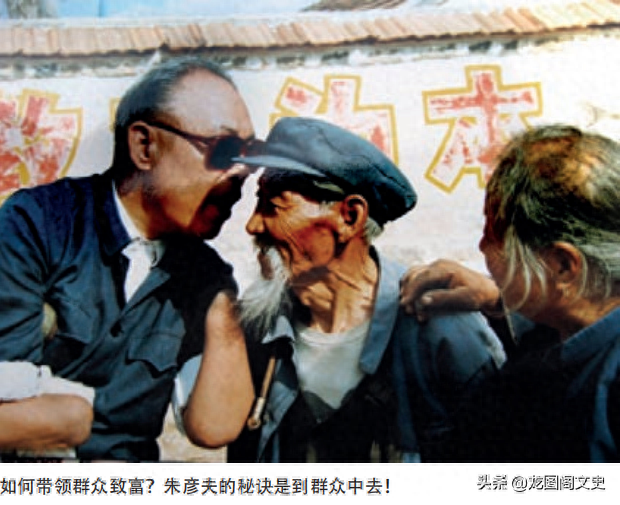

朱彦夫重新站起来后,不仅收获了爱情,能够自理生活,整个人也更加的有信心,他决心将自己有限的精力投入到无限的为人民服务中去。

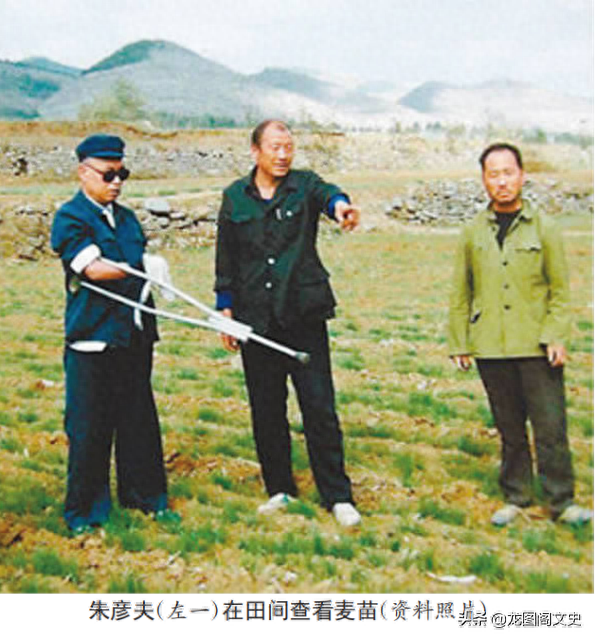

上世纪五十年代的张家泉村十分的落后贫穷,朱彦夫暗暗发誓要让大家吃得饱穿得暖,为此,他决心接受党组织的决定,担任张家村的党支部书记,带领大家创造财富,共同奔向美好的未来。

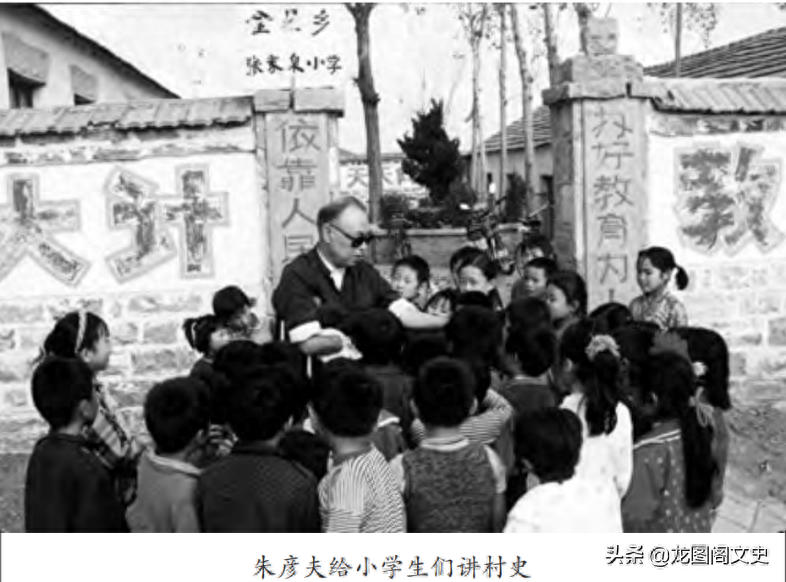

朱彦夫上任的第一件事就是办夜校,普及文化知识,他深信只有知识才能改变命运。夜校虽然离他的家只有一公里,但山路十分难走,尤其是晚上,连正常人行走都很艰难。一开始是妻子陈希永背着他出行,后来朱彦夫坚决要求自己走路。

提起朱彦夫当年开办夜校,村里的会计张吉也无限感慨:“他抓夜校抓得很紧,对这件事很看重,不辞辛劳。有一次放学回家,他在路上被雪滑到了爬不起来,就爬着回去。我现在能有一些文化,就是当年从夜校里学到的”

为了增强大家的文化知识,朱彦夫还将家里的一间堂屋腾出来,用木板做成书架,再自己掏腰包买了两百多本书,做成了全村的第一个图书室,方便村民们随时来读书和查阅资料。

朱彦夫的当务之急就是增加粮食的产量,让大家能够吃饱饭,为此她用残躯走遍了全村的六个半山头和三条大山沟。朱彦夫带领村民砌石垒堰、改天换地,还在山坡上开辟了八十多亩的“大寨田”,又组织青壮年将三条山沟沟削高填低,为村里增加了两百多亩的良田。

从上世纪六十年代开始,朱彦夫还带领乡亲们打了九口水井,解决了村民的吃饭和农田灌溉问题。不仅如此,他还自己绘制工程图,带领大家修建长达1500米的灌溉渠,还成立了林业队,建造40亩的苹果园,10万株的花椒园和2万株的桑树园,增加村民的收入。

朱彦夫修坝、平沟、整理田地,又组织父老乡亲收集粪便、腐草,想尽办法从事农桑,增加产量。这些措施非常的有用,也实实在在地为家乡人民带去了收获,在此之前,张家泉村甚至几年都没有新娶过媳妇,而那一年村里就娶了十个媳妇。

“第二年的天气虽然有些干旱,年景也不好,但是村里的粮食增产了四成,村民们也能吃饱饭了,个个都兴奋的合不拢嘴”

在朱彦夫的带领下,家乡的百姓们如今依靠果树都能增收几万元,生活也富足,从前的贫穷小山村也变成了致富的模范村。

1982年,朱彦夫主动辞去了担任了长达25年的村党支部书记,大家以为他要开始休息养老的时候,他却又做出了令人瞩目的成就。

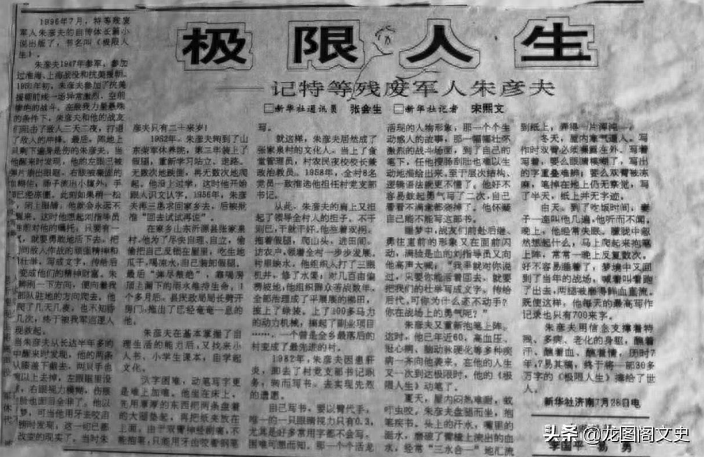

四、自强不息成为中国的保尔

朱彦夫的心中始终有一份嘱托念念不忘,那是在长津湖的高地上,指导员在临终前对他说道:“一个连的阵亡,在战争史上根本算不了什么但是只要你能活着回去,就要想办法将我们今天的牺牲想办法写成文字,传给后人”

从那时候起,朱彦夫就始终想要拿起笔记录战场上的经历。他让女儿买来了笔墨纸张和参考资料,他对自己说:“我要替指导员完成遗愿,将同志们的战斗经历记录下来,让后人知道我们是如何同敌人殊死搏斗的,惊醒后人不要忘记这段悲壮的历史”

但是,朱彦夫一开始很艰难,没有手,他只能用嘴含着笔,或者用两个手臂夹着笔,甚至是将笔绑在一直手臂上,用这三种方法不停的交换着书写,而由于他的视力也很差,几乎是看不了几个字都会涨的疼痛,每天都只能写几百个字。

纵使困难重重,朱彦夫仍然咬牙坚持,不停的书写和学习,将当年的战斗经历一笔一笔地记录下来。

朱彦夫的女儿朱向华回忆父亲艰难的写书历程时说道:“父亲写书的过程中吃了许多苦,用嘴含着笔,口水常常顺着笔杆流下来,而两个手臂夹着,则会使得残臂的伤口发疼,往往写不了多久”

朱彦夫也常常说:“一个共产党员,只要还有生命,就应该有所作为,倒下的是肉体,但是站立起来的是精神”。

在这样的精神支撑下,朱彦夫从酷暑写道寒冬,每天都坚持写作,最终在1996年出版了他的第一本自传体小说《极限人生》。

这本长达33万字的小说一经出版就引起了轰动,人们称赞他为中国的尔·柯察金。同样参加过抗美援朝战争的迟浩田将军也为这本书题写了书名,并题词:“铁骨扬正气,热血书春秋”。

后来,朱彦夫再接再厉,又出版了另一本自传体小说《男儿无悔》,他的故事也打动了无数人。

有记者曾问朱彦夫:“群众在您心中是什么样的地位?”

“群众是我的老少爷们,是我服务的对象”朱彦夫脱口而出。

“你这一生,除了苦难,还有幸福吗?”

“最开始,我能够站起来走路,多走几步不摔倒就幸福的心花怒放,后来,能够在岗位上为群众多做几件实事,就幸福的难以用语言形容!”