民国军阀韩复榘(一)年轻时嗜赌成性,19岁为躲债远走他乡

韩复榘,字向方,1891年出生于今河北省霸州市煎茶铺镇东台山村,祖籍湖北省赤壁市(古称蒲圻,1998年改现名),明初韩氏先祖迁居河北霸州,至韩复榘已历经18代。

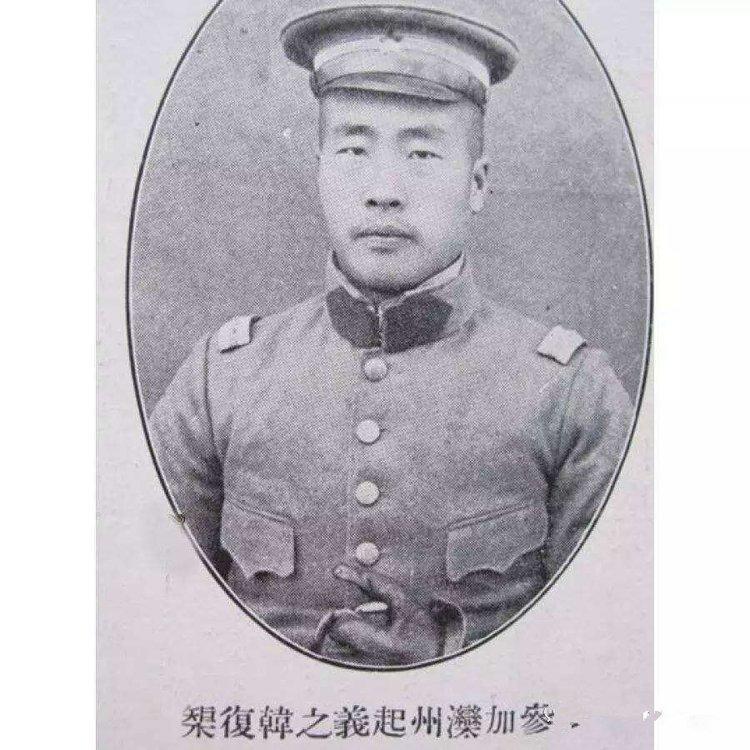

韩复榘1911年的照片

韩复榘出生于耕读之家,家中有三十亩良田,家境殷实。韩复榘之父韩世泽,字静源,26岁考中秀才,在乡村教私塾,1925年去世。祖父韩应征、曾祖父韩曾玉皆是读书人,祖上多人考取功名,算得上是书香门第之家。

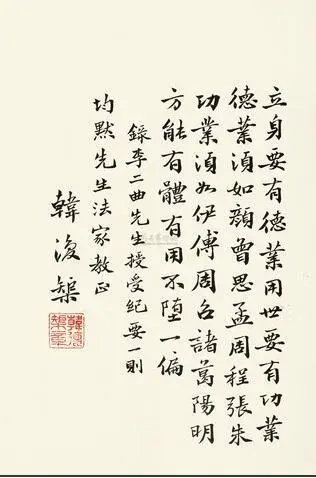

韩复榘7岁入私塾读书,虽未接受过新式教育,但熟读十三经,能诗,善属文,尤以书法见长。19岁时,韩复榘主动投军,上司冯玉祥见他外表文弱、眉清目秀,且写得一手好字,便任命他为“司书”。民间传闻韩复榘目不识丁、粗鄙不文,多是以讹传讹。

韩复榘书法

1932年6月,韩复榘以裕国便民为宗旨,在济南按察司街开办官办当铺—"裕鲁当",1937年12月,日军进攻济南时,韩复榘弃守济南,并下令放火烧毁了省政府及市内的一些重要建筑物,其中也包括裕鲁当。

韩复榘题的“裕鲁当”石刻横匾

韩复榘出生于传统的封建大家庭,家中兄妹众多,韩复榘之母李氏育有五子一女,长子复森,次子复楙,三子复模,女儿无名,五子复彬,韩复榘排行老四。李氏22岁时嫁入韩家,奉老慈幼,颇有贤名,1929年7月去世。

受义和团运动波及,家道中落

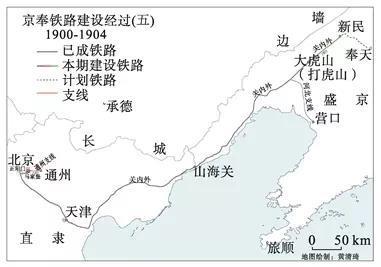

韩复榘叔父韩洁亭在村里见多识广、能言善道,早年曾参加过京奉铁路的修建,同外国人有过接触,学过几句外语,对西洋事物略有耳闻。回乡后,作为茶余饭后的谈资,经常向村民夸耀。

京奉铁路示意图

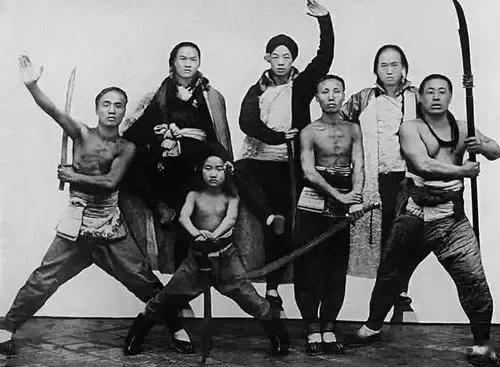

1900年,义和团运动风起云涌,波及河北霸县在内的广大北方地区。信奉基督教者,或与洋人来往、办理洋务者都被义和团视为“二毛子”,列为打击对象。

城门失火殃及池鱼。韩洁亭也被视为“二毛子”,义和团民将韩家宅院团团围住,并火烧韩宅,韩洁亭被杀,韩世泽一家闻风仓皇逃跑。韩家几代人积攒的家业付之一炬,韩家至此家道中落,元气大伤。

手持大刀的义和团民

义和团运动平息后,韩世泽仍旧在乡村私塾教书,但是收入微薄,勉强维持一家老小的生计,家境每况愈下。韩复榘在私塾读书的同时,也必须从事力所能及的生产劳动以补贴家用,有时白天打柴,晚上挑灯夜读。韩家老大韩复森踏上了闯关东之路(后来客死他乡)。

韩复榘14岁时,家中给他张罗婚事。其结发之妻高氏,名艺珍,是霸州市辛庄乡人北庄头村人,婚后夫妻和睦,为韩复榘育有三子,1957年病故。因家境贫寒,韩复榘的婚事不得不与三哥韩复模的一同举办。

韩复榘高艺珍合葬墓

韩复榘成家后,逐渐受到当地不良社会风气的影响,不务正业、好逸恶劳,沾染上了赌博恶习。父母的管教和妻子的劝说都无济于事。

韩复榘的父母不忍心看着他日益沉沦,就想着到县城给他谋个差事,希望他改邪归正、步入正途。

霸县县城讨生活

1905年,韩世泽托人给韩复榘在霸县县衙谋了一份“贴写”的差事,负责抄录文书,属于最底层衙役,薪俸微薄。

《清会典事例·吏部九·验封清吏司》:“外吏之别四,一曰书吏,二曰承差,三曰典吏,四曰攒典;皆选于民而充之,役五年而更焉。非经制者曰贴写,曰帮差,其滥者禁之。”非经制者的意思指在编制定额之外。

初入县城,韩复榘眼界大开,县城毕竟不同于穷乡僻壤,商铺、酒肆比比皆是。韩复榘开始时谨慎自守,很快故态复萌,时常流连于茶馆、酒肆之中,成为赌场的常客,但是手气不佳,十赌九输,每月入不敷出,债台高筑,韩复榘无力偿还。

1910年春节,在无奈之下,韩复榘决计远走他乡以躲避债务,到关外投奔大哥韩复森,希望能闯荡出一条生路。值得一提的是,韩复榘发妻高艺珍患难不弃,变卖了嫁妆作为韩复榘闯关东的盘缠。