嵊州吹打音乐是中国民间音乐中的一朵“奇葩”

文|玉萧苒

图|玉萧苒

——【· 前言 ·】——»

嵊州吹奏是浙东铜鼓的一个重要分支,东乡黄泽白泥坎民间音乐班和西乡长乐民间音乐班是嵊州铜鼓最大的两个分支,也是嵊州铜鼓的一个分支。明代中期,浙东地区就已经流行锣鼓,而嵊州地区的庙会又为其出现和发展创造了条件,并为来自各地的管弦乐团提供了表演的舞台。

嵊州位于浙东腹地,得天独厚的地理位置,也为嵊州吹打艺术的传承和发展创造了良好的条件。在长期的继承和发展中,它善于从地方剧种和全国性剧种中吸取曲艺,从而使自己的曲艺得到了充实和发展,并反哺了曲艺。

——【· 即兴性到程式性的迁移 ·】——»

“即兴”是中国民乐的精神内核,也被视为民乐之魂。可能是因为我们的民族音乐对原创性和原创性的音乐活动不太感兴趣,而更多的是使用已有的曲牌来进行个性化的二次创作,而这种凝结着集体智慧的变奏手法也在不断地丰富着传统音乐的宝库。

《格罗夫音乐辞典》中关于“即兴音乐”一词的解释如下:“即兴音乐是一种具有创造性的活动,或者说是一种最后的表现形式。音乐是一种普遍的音乐形式,但又受音乐表演的场地、时间等因素的制约。这些已经形成的规则,就是随机应变的依据。”

在传统音乐中,民间艺人可以在不影响乐曲整体和谐度的情况下,自由地在自己熟悉的乐种中加入花式变奏。在这种充分享受音乐互动性的过程中,艺术家们可以实现彼此之间的高度默契。互相配合不断地产生新的灵感,形成了一种随机应变的能力。这样一种经过长时间的积累和随机应变的能力,恰恰是当今教育体制所欠缺的。

当我们意识到这一点的珍贵之后,我们就会自然而然地对这一点产生兴趣。当传统乐曲从民间抽出,进入学校进行系统化的教学时,随着表演方式和传承途径改变,表演中的即兴成分逐渐减少。现在的情况,已经超出了他的控制范围,但“即兴”并没有完全消失,至少,在他的表演中,他还是能找到一些“再创作”的蛛丝马迹。

随着时间的推移,乐手们在乐手们的自觉选择,随着乐手们从娱乐向实用的转变,他们不再像过去那样以“玩”的方式演奏,而是把演奏当成一件必须要做的事情来进行。不过,从另一个角度来说,他完全可以将乐谱死记硬背下来,一音一调都没有问题。

但是,在他的演奏中,乐曲选择和乐器搭配的内在逻辑,都是在长时间的合作中沉淀出来的,从而形成了一套相对固定的语言,从而使他的即兴演奏达到了一个较高的水平。在许多吹打活动中,鼓与唢呐充当了无声的指挥,即使是换曲牌时,也无需语言交流,程序与音乐在主奏乐器唢呐的引领下,自然而然地融合起来。

民俗艺术家在公共音乐的背景下,吸取民俗音乐的有序、规范的音乐思想,并融入个人的情感经验,这是一种源于直观的质朴,流动着自由的想像力。当然,在这背后,潜藏着的传承危机也逐渐显露出来。

事实上,不仅仅是在现场表演和对艺人的采访中,可以看到吹打音乐的音响音色变化,在书头工作对比谱例中,也可以清晰地看到谱例的简化精简、原始谱例的弃用等问题。一是因为节目时间太长,所以要根据目前的表演功能,对节目进行适当的剪辑,二是因为音乐的技巧被削弱了,这和音乐家们的表演水准有所下降有关。

最明显的表现,就是白泥坎民间音乐班的现世传承,现任传人魏喜铭对笔者说:当年老大师所用的“工尺谱”,已经无法辨认,如今已无法找到;团员多在六十岁上下,先从简单的乐谱理论入手,再由她来打拍,进展缓慢。

——【· 表演的音乐功能性 ·】——»

中国传统音乐是中国文化不可或缺的一部分,它之所以能够在数千年的历史长河中长盛不衰,是因为它的背后,有一种与生俱来的习俗和习俗。仪式与习俗都是人为的,它为现实生活与娱乐乐性的结合提供了一个机会。

礼俗需要音乐来进行教化、规劝,以安抚人心,而音乐同样也需要借助礼俗来寻找表现的平台。特别是在现在的乡村社会,一般都是以仪式为目的,很少会有人邀请乐师来表演。也正因其在民间仪式、习俗等方面的功用,使其成为民间艺人的谋生技能。

如果没有了这个功能,也就没有了市场,一个靠着食物为生的艺术家,怎么可能把自己的手艺传下去?现实的发展问题,让音乐的功能发生了变化,娱乐性质在现在的传统音乐中已经被削弱了。

以前的时候,大家只是为了“好玩”而玩乐器,但现在,“好玩”的事情越来越多,人们的选择也越来越多,“有用”这一客观事实,对一个乐队的发展起到了至关重要的作用。随着音乐的功用地位越来越突出,它与民俗的联系也越来越密切,这就产生了一个重要的影响,那就是经济效益。

经济收入是乐社兴盛的主要动力,兴盛的乐社多为以盈利为宗旨的乐社。虽然我们重视乐班的经济收入,但并不否认其对民族音乐文化的传承与发展,以及满足人民对音乐的需要。这的确是目前每个地方音乐团体所面临的一个无法回避的问题。

事实上,在中国的农村,每一天都在发生着新的变化,当我们深入到民间的时候,就会发现,传统的传承和改变是并存的,只有改变传统,才能真正的尊重民间。我们固然留恋传统音乐的娱乐功能,却也不能无视快速发展的现实,更不能凭空想象出一种理想的模式,来继承和发展传统音乐,更不能让中国农村地区的传统音乐文化停滞不前。

“死守”式的保存,并不能让中国传统音乐继续存在下去,不管是“原生”、“二次”、“再生性”,还是“再生性”,都要在当下寻找属于自己的价值,而创新和变革,则是中国传统音乐血液中不断注入的新的活力。

——【· 东西乡乐班在时代变迁中的发展 ·】——»

(一)萌芽阶段:东乡为嵊州吹奏奠定了基础

清代黄泽镇白泥坎村人魏谷臣在清代光绪年间创办了“万民伞”嬉客团,使“嵊州吹打”在近代有了雏形。一开始的时候,乐班的演员们的技术还不是很好,直到1925年,魏琪园接手了乐社,花了大价钱,从外地请来了一位有名的演奏家,才让白泥坎的乐社成为了当地最大的乐社,被称为“黄泽丝弦”。

演出的曲目为《大辕门》、《妒花》、《绣球》、《十番》、《五场头》等嵊州土生土长的传统音乐。民国之初,西乡长乐镇有一群爱好吹奏乐器的人,他们聚集在一起,常演奏《骑马调》,这个时候,长乐镇已经没有了吹奏乐器的概念,只是一些爱好吹奏乐器的乡人,自发组成的一种娱乐形式。

(二)成熟阶段,东乡地区占主导

新中国建立以后,嵊州的吹奏逐步划分为东乡和西乡两个不同的流派。一九五七年,魏淇园作曲《夏雨》获邀赴京演出,并受到领导的接见,周总理亲热地说:“魏老爷子是中国一位货真价实的农夫歌唱家!”因此,魏淇园是浙东民乐中具有代表性的一位。

在这个带着“国家”字样的文化盛事中,本地艺术家仿佛自然而然地被打上了“官方意识”的烙印。一个乐班的表演,一个乐人的认可,在政府的干预下,他们的民间特征和社会身份被凸显出来,所以,在60、70年代,东乡白泥坎民间音乐班迎来了自己的黄金时期。

虽然这次演出为白泥坎民间乐团和魏淇园先生带来的荣誉,可能会随著岁月的流逝而消逝,但是,这个历史性的时刻,却在当地人民心中留下了一段久久不散的回忆。事实上,村民们并不知道这次的表演是什么,也不知道“第二次全国乐舞大会”是什么。但是,比起这首曲子,更有意义的,是国家和人民群众对它的认可。

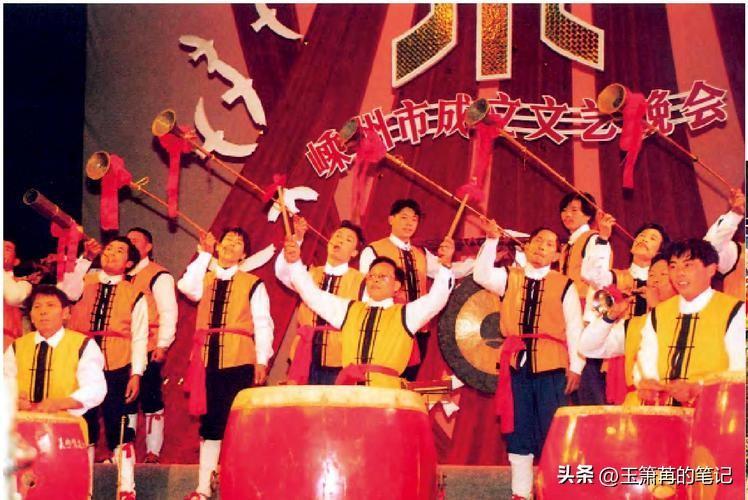

(三)发展期——西乡长乐吹打成为了嵊州吹打的代表性名片

长乐的吹奏声势浩大,声势浩大,新奇活泼的曲调,动摇了原本的群众基础,于是,东乡白泥坎的民间乐师,在西乡长乐的成立后,就渐渐没落了。长乐吹奏的兴起也不是偶然,从1963年开始,村里成立了社团,晚上到村里的祖庙里排练《红灯记》,再加上敲头场的锣鼓和演奏乐器,慢慢地就有了“坐”的形式。

第二年,村里有个老头子去世了,庄子上就派了一个唱戏的人来给他伴奏。在这个机会下,钱岳灿老师连夜指导乐队的演奏,出乎意料的是,他的临场发挥,竟然得到了观众的一致好评,从那以后,他的长乐吹奏,就成了长乐吹奏最明显的标志,这就是长乐吹奏的开端。

钱岳灿见长乐吹奏已经有了雏形,便将《半通》、《辕门》、《落雁》、《西湖柳》等老曲目,全部拿了出来,传授给了新加入的人。这几首乐曲也就成了当时乃至后来长乐的代表乐曲。

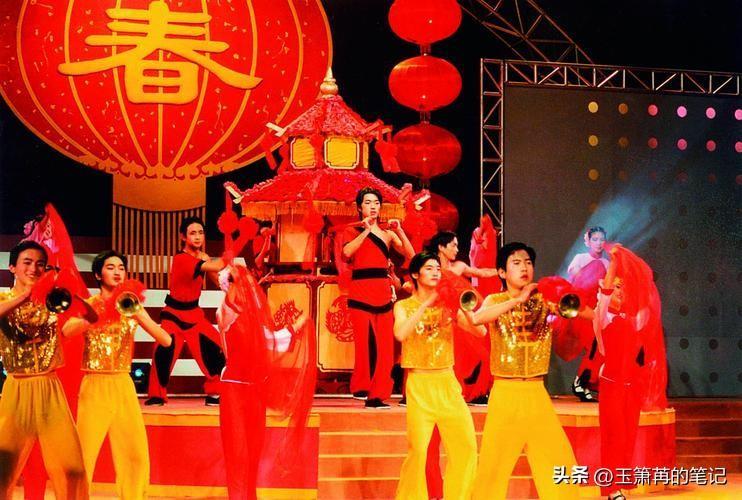

到了八九十年代,钱增法和徐益祥的加入,给乐队注入了新的活力,钱增法在吹奏尖号上的造诣极深,一个人可以吹出两个箭号,这是他的看家本领,而徐益祥则打破了传统,将西方和西方的乐器融合在一起,从各地购买了大号和小号,并将女声融入其中,这样的组合,再加上女声的吹奏,让长乐吹打一跃而成了人们最喜欢的吹打组合,并将其带到了更大的舞台上,将其推向了一个新的时代,这也是嵊州吹打发展的一个重要原因。

——【· 当代传承与流变中的新问题 ·】——»

在时代的发展变化中,一些传统音乐的模式和系统可能会被当前的社会环境所摒弃,也可能会被打破并融合新的时代内涵。而随着新的元素的加入,在一定程度上也会与传统音乐发生化学反应。

有些新的内容与传统的内在程序相差太多,因而会在一定程度上改变其本身的某些个性特征;而有些东西,却是与传统紧密相连的,与传统的习俗有着千丝万缕的联系,可以很好的融入到原来的制度和程序中,然后,再慢慢的形成一个新的传统。

乐班成员之间的共同记忆有很大的相似之处,抛弃了传统的曲目,选择了更多流行且更符合民俗活动的曲目,则是扩展了音乐功能的一种方式。忽略了传统乐曲,并不是一种完全积极的选择,艺术家的水平与以往相比有了一定的差距,音乐在民俗活动中的实用性,都会对乐曲的选取产生影响。

专业的音乐家们,对技巧的要求并不高,他们更看重的是对音乐的熟悉。在类似的民间活动里,走过类似的程序,对这个程序的熟稔就是保存自己的饭碗。所以对于民间艺术家而言,为了适应新的社会环境与音乐需要,他们更容易接受外在的方法,例如改变节目的形式,或调整节目的曲目。

其实,我们并不认为新的乐器,新的曲目,新的技巧,新的风格,就是对传统的颠覆。而在新的时代,对传统音乐而言,这种改变将会在历史的长河中沉淀下来,使其不断地更新,不断地充实,不断地完善。

«——【· 结论·】——»

嵊州鼓乐,以东乡-黄泽-白泥坎的民乐班和西乡-长乐的民乐班为代表,构成了浙东铜鼓的一个重要组成部分,是一个具有鲜明特点的民间鼓乐分支。庙会活动的频繁,为嵊州吹打艺术的产生和发展创造了肥沃的土壤,而其独特的地理位置,又为嵊州吹打艺术的传承和发展创造了良好的生态环境。

嵊州吹打是浙江民间乐种中最具代表意义的一种,它在浙东民间乐种中占有举足轻重的地位。在时代变化的背景下,中东、西乡两个乐班在历史上的地位变化和音乐本体的变化,是一个值得关注的问题。